特権ID管理がカギ!内部不正を防ぐ具体策とは?

1. 特権IDとは何か

特権IDとは、一般ユーザーとは異なる強い操作権限を持つアカウントです。OSのrootアカウントやDBのadminアカウントなどが典型例として挙げられます。これらのアカウントを用いると、システムの設定変更や重要データの閲覧・修正など、幅広い操作が可能になります。

システムを運営するうえで特権IDは不可欠ですが、ひとたび悪用されると企業の基盤を直接操作されることになり、被害は甚大なものになります。外部からの攻撃だけでなく、内部の管理者自身が不正行為を企てた場合でも、操作の痕跡を容易に隠蔽できる可能性があるため、厳重な管理が求められるのです。

特権ID管理についてさらに詳しく知りたい方は、以下のコラムをご覧ください。このコラムでは、特権ID管理の基本とその重要性について詳しく解説しています。

⇒ 特権ID管理とは?基礎知識やID管理との違いをわかりやすく解説

2. 特権ID管理の重要性

権限乱用によるリスクの削減

特権IDは、業務上の利便性や保守性を重視して乱用されがちです。過去に使われたままのアカウントや退職者が所有していたアカウントが放置されると、そこがセキュリティホールとなり、不正アクセスの温床になります。また、現在の担当者が必要以上に強い権限を持ち続けている場合は、不正行為のハードルを下げる結果になりかねません。

こうした権限乱用のリスクを減らすためには、特権IDの存在を正確に把握し、不要なアカウントを廃止して、必要最低限の権限だけが残るよう定期的にチェックする仕組みが欠かせません。

不正に対する抑止力の向上

特権ID管理を適切に行うことで、「誰が、いつ、どんな操作をしたのか」というログを詳細に記録し、監査できる体制を整えられます。仮に不正を行った場合でも、ログによって行為者が特定されやすくなるため、「必ず発覚する」という心理的な抑止力が働きます。

ログレビューを定期的に実施し、担当者が継続的にチェックしていることを示すだけでも、不正行為を試みようとする人間に対して大きな圧力をかけることができるのです。

3. 特権ID管理の具体策

アカウントの棚卸しと可視化

最初に行うべきは、組織内にどのような特権アカウントが存在するかを把握する作業です。サーバ、データベース、ネットワーク機器など、それぞれに管理者権限を持つIDが割り当てられているはずです。なかには開発テスト用に一時的に作成したIDが放置されているケースもあるため、徹底的に洗い出して一覧化しましょう。

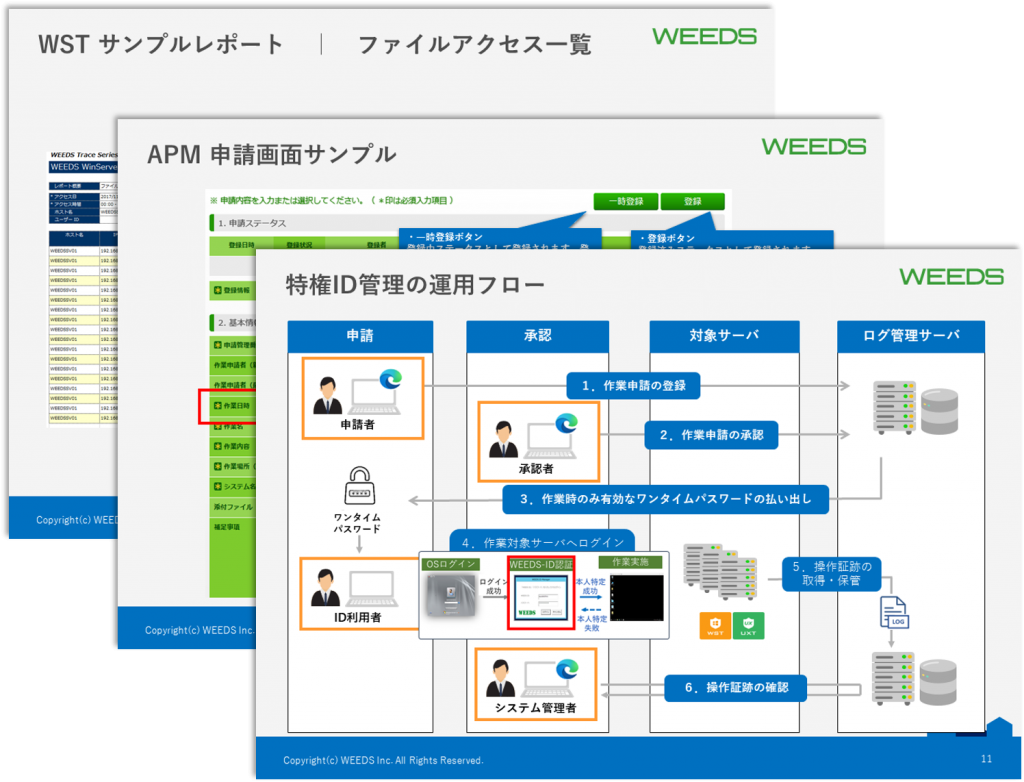

アクセス制御とパスワード管理の徹底

特権IDを複数の管理者が使い回す状態は、誰がいつ操作を行ったのか特定しづらくなるため避けたいところです。理想的には、それぞれの管理者がユニークなIDを用い、多要素認証をはじめとする強固な認証プロセスを採用することが望ましいでしょう。また、パスワードの定期的変更や、安全な手段での保管(パスワード管理ツールの活用など)も必須です。

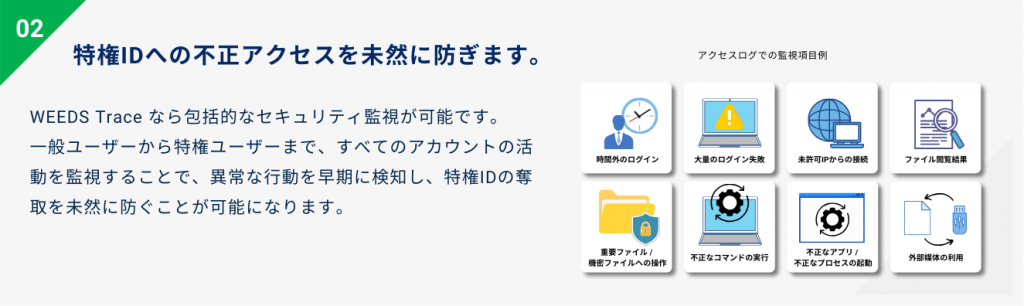

ログ取得と定期監査

特権IDを用いた操作は、通常業務のログよりも詳しく記録し、定期的に監査する体制を整えましょう。ログには「操作を行った時間」「操作内容」「操作したユーザー」などを正確に残します。監査担当者が定期的にチェックするだけでなく、異常なアクセスや明らかに不要な操作があれば即座に対応できるフローを設定しておくことも重要です。

4. AI検知と特権ID管理の相乗効果

AI検知ツールを単独で導入するだけでは誤検知や見逃しが生じやすく、また管理負荷が高くなることがあります。しかし、以下のような形で特権ID管理と組み合わせれば、より効果的な内部不正対策となるでしょう。

正確な権限設定がAIの検知精度を上げる

特権ID管理で権限を最適化しておけば、AIが学習するデータも整った状態になります。たとえば「本来はできない操作をしている」「過去に例のない時間帯に特権IDを使用している」といった事象が発生した場合、より早く異常を感知しやすくなるのです。

逆に、特権IDが乱雑に付与されている環境だと、“想定外の操作”が多すぎてAIのアラートが過剰に出たり、逆に不正が埋もれてしまう恐れがあります。正しい権限設定こそがAI検知の精度を高める鍵と言えます。

アラート対応の効率化

特権ID管理を通じて、ログとアクセス権限の対応関係が明確になっていれば、AIが異常を検知した際に「どのユーザーが行った操作か」をすぐに突き止めることが可能です。アラートが発生したらAIの検出結果とログを照合し、問題があれば責任部門や関連部署に連絡するといった流れを定義しやすくなります。

こうしたフローが確立されていれば、誤検知や過検知があっても比較的スムーズに仕分けができ、担当者の負担が軽減されます。結果として、“アラート疲れ”を防ぎ、実際にリスクの高い事象に素早く対応することができるのです。

5. 組織全体での認識共有と継続的改善

特権ID管理を導入するうえで大切なのは、経営層や各部署の担当者を含めた「組織全体の理解と協力」が得られるかどうかです。管理者の権限を厳しく制限すると、場合によっては作業効率が落ちるとの意見が出るかもしれません。しかし、その制限を守ることで得られるセキュリティ上のメリットを正しく伝え、運用ルールの順守が組織全体の利益につながることを周知していく必要があります。

また、特権ID管理やAI検知ツールは導入して終わりではなく、定期的な見直しと改善を継続することで効果を維持できます。新しいシステムが導入されたり、組織体制が変更されたりすれば、その都度権限やルールを再評価し、最適化を図ることが求められます。

6. まとめ

内部不正対策の要となる特権ID管理は、管理者権限をめぐるリスクを大幅に低減し、組織におけるセキュリティレベルを飛躍的に向上させます。

こうした管理体制をしっかり構築すると、AI検知ツールにも適切な学習データや参照情報を提供でき、誤検知を減らしつつ本当に危険な兆候を逃さない強固な仕組みを作ることが可能です。

もちろん、特権ID管理やAI検知ツールの導入には、システム的な投資だけでなく、運用や文化面での変革が伴います。しかし、内部不正のリスクが高まり続ける現代では、そうした取り組みをおろそかにできません。最終的には「組織全体がセキュリティを重視し、必要なコストと手間をかける姿勢」を確立することが、最も確実で効果的な内部不正対策になると言えるでしょう。

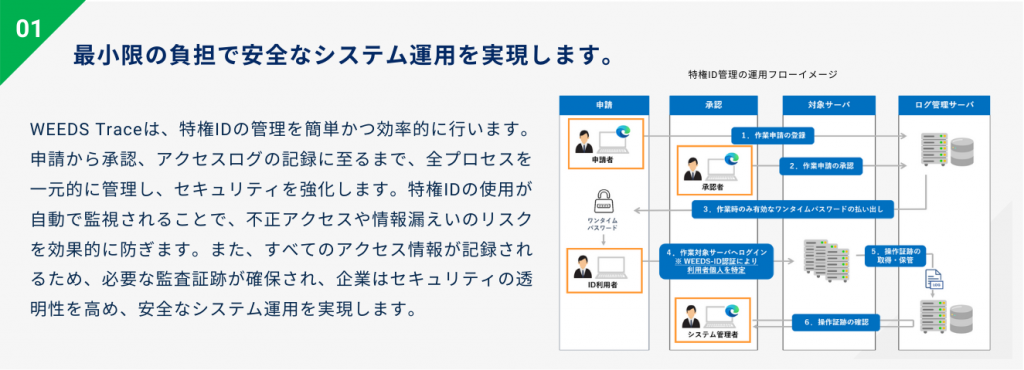

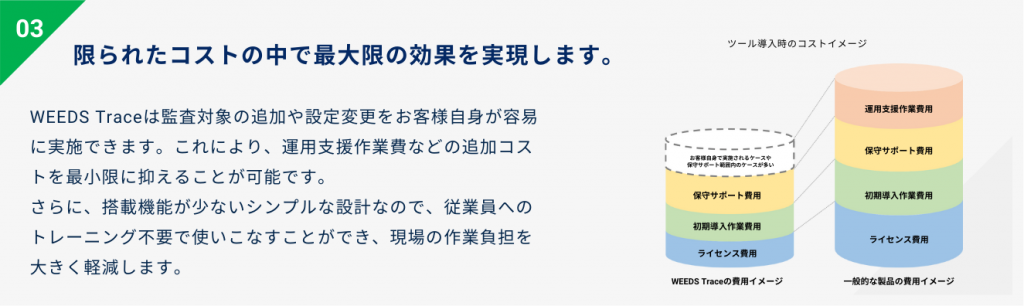

WEEDS Trace特権ID管理ソリューションの3つのポイント

WEEDS Trace 特権ID管理ソリューションについて詳しく紹介した資料です。

こんな方におすすめです。

・特権ID管理の必要性を感じている方

・低コストで特権ID管理を導入したい方

・不正アクセスなど情報セキュリティの課題を解決したい方

・特権ID管理ツールについて詳しく知りたい方